水资源脆弱性评估

水资源脆弱性评估是通过系统分析自然和人为因素对水资源系统的威胁程度,量化区域水资源面临短缺、污染或生态失衡风险的科学方法。其核心是评估水资源系统在气候变化、人类活动等压力情况下的敏感性、适应能力和恢复能力,识别脆弱环节,为水资源可持续管理提供科学依据。评估结果可帮助定位资源保护优先级。

Leverage 将从物理风险,监管风险和声誉风险三个方面来把脉流域和企业面临的水风险状况,帮助企业进行水风险评估以此推动水资源管理。“水资源脆弱性评估”综合考虑了水可获取性、总需求和生态系统状况、治理和监管事务、用水者潜在信誉风险(尤其公司)。其中,公司特定风险指公司用水依赖、潜在污染处理、供应链风险、水法规或特定许可的可预见变化、公司与当地利益相关者的联等 100多个指标。

开展水资源脆弱性评估的必要性和评估指标体系

必要性:全球水危机加剧背景下,开展评估能提前预判水资源风险,避免供需矛盾、生态退化等问题,支撑区域发展规划和水安全保障决策。通过识别脆弱因子,可为制定适应性策略(如节水、调水工程)提供关键依据,降低灾害损失。

随着经济发展,社会环境所面临严峻的水资源危机,企业在寻求自身发展的同时,需要关注业务范围内局部的风险。水资源压力的影响不仅权局限于直接用水,因为水资源压力会影响经济和社会福祉的方方面面。因此,监测国家和企业层面的用水指标对于国家政策制定者、公司高管和股东来说都是迫切需要的。完善的分析手段可以更好地评估企业业务范围流域水平的特定风险和潜在影响,了解水资源的压力情况和脆弱性程度,对于制定科学合理的水资源管理策略至关重要。

水资源脆弱性评估的评估体系和指标体系:一个综合性水资源脆弱性评估体系需构建多维度、嵌套式的指标框架。其核心目标在于系统辨识水资源系统在多重压力下易于受损的状态与转化风险,因此评估体系通常设计为分层架构。

基础维度(物理/自然脆弱性):主要考虑水资源的天然禀赋与外在胁迫,例如水文变异性指标(降水量、径流量的时间序列变化系数)、水质敏感性指标(水体纳污能力、污染源头密度)、地质与地下水系统指标(含水层富水性、恢复速率)、气候变化敏感指标(关键气象要素对气候模式的响应度)。它们刻画系统自身的“本底抵抗力”。

治理维度(监管/制度脆弱性):衡量管理机制应对挑战的能力,涵盖水资源法规健全度指标、政策执行效能指标、多部门协调效率指标、水资源监控与数据完善度指标、应对突发污染或水灾的预案能力指标。此维度关乎制度“弹性”与响应效率。

社会经济发展维度(社会/需求脆弱性):体现人口经济对水资源形成的需求强度与风险转换接口,常通过人均/单位GDP水资源压力指数、行业用水效率指标(尤其农业与工业)、水资源分配公平性指标、关键缺水产业依赖度指标、**舆情与社会满意度调查指标(声誉风险的量化表达)**等来评判。

操作维度(运营/基础支撑脆弱性):关注核心水利工程运行效能。具体指标包括水源工程(水库、泵站)保障能力系数、取用水设施老化指数、管网/渠道泄漏率、供水水质达标稳定性指标、供水中断时长与范围统计指标等,揭示供用水体系的“运行耐力”。

空间整合维度(流域生态系统脆弱性):考虑评估单元必须突破行政边界,按自然地理单元进行评估。应融入跨区水资源调配依赖度指标、上下游水质水量协调度指标、生态流量满足率指标、关键湿地/生境退化面积比例指标等,体现流域整体的“系统联动性”。

综上,科学的水资源脆弱性指标体系,是将水循环自然属性、社会经济驱动与人类治理水平紧密结合的多级嵌套综合体,需定量描述水系统在物理暴露、社会敏感性、结构承受力的多维特征与潜在破坏阈值。

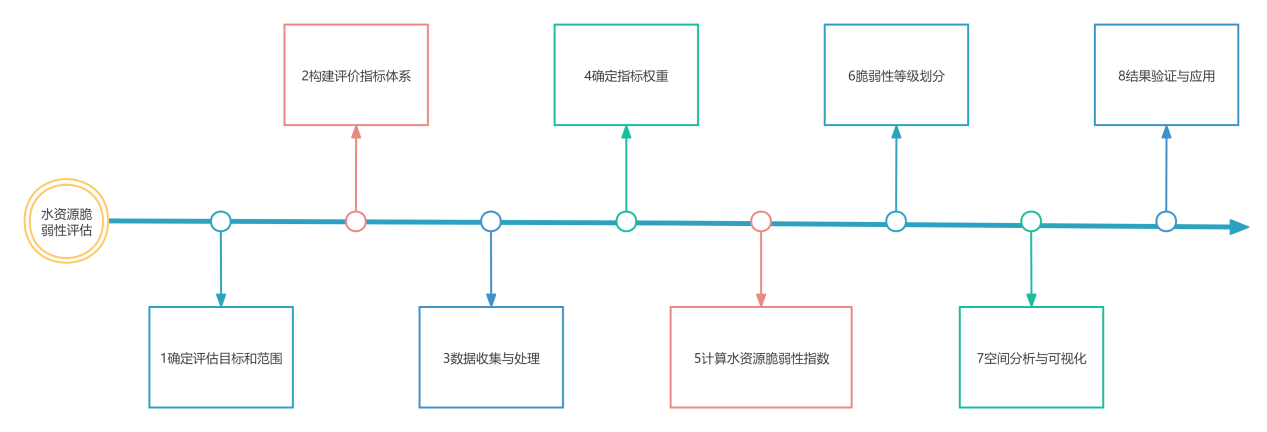

如何开展水资源脆弱性评估

水资源脆弱性评估的流程通常包括以下步骤:

1、确定评估目标和范围:明确评估的目的(如水资源规划、应对气候变化等)和具体区域范围,例如一个流域、城市或特定地理区域。

2、构建评价指标体系:选取反映水资源脆弱性的关键指标,一般包括敏感性压力、水资源禀赋状态、适应性响应。

3、数据收集与处理:收集相关数据,包括气象、水文、社会经济等多源数据。对数据进行标准化处理,确保不同指标的量纲一致,便于后续计算。

4、确定指标权重:使用层次分析法(AHP)或熵权法等方法确定各指标的权重,以反映其对水资源脆弱性的影响程度。

5、计算水资源脆弱性指数:根据选定的模型(如线性加权模型),将标准化后的指标值与权重相乘并求和,得到水资源脆弱性指数(V)。

6、脆弱性等级划分:根据脆弱性指数的取值范围,将水资源脆弱性划分为不同等级(如不脆弱、弱脆弱、中脆弱、强脆弱、极脆弱),通常采用自然断点法或等间距法进行划分。

7、空间分析与可视化:利用地理信息系统(GIS)工具,将脆弱性指数结果进行空间化展示,分析脆弱性的空间分布特征和变化规律。

8、结果验证与应用:对评估结果进行验证和分析,结合实际情况提出针对性的水资源管理建议,如优化水资源配置、加强水利工程建设和提高用水效率等。